À travers les siècles, les seiches, les poulpes ou encore les calmars ont colonisé les mers du monde entier. Ces différents membres de la famille des céphalopodes ont ainsi su s’adapter à des milieux très différents tout en manifestant des comportements complexes. Cela a poussé les scientifiques à s’interroger sur leurs propriétés cognitives. À Luc-sur-Mer, Cécile Bellanger – enseignante chercheuse en neurobiologie de l’université de Caen Normandie et au sein du laboratoire EthoS – dirige une station marine où elle scrute le comportement des seiches. Elle contribue ainsi à répondre à des questions fondamentales sur le cerveau, ses capacités et son évolution.

Ce qu'il faut retenir

- Le cerveau des céphalopodes est totalement différent de celui des mammifères et des autres mollusques.

- Il existe toutefois des similitudes dans les phénomènes biologiques impliqués dans le processus de mémorisation chez la seiche, le poulpe et la souris !

- L’étude du cerveau des céphalopodes permet d’en savoir plus sur le cerveau en général et son évolution à travers les différentes espèces.

Pouvez-vous nous présenter votre domaine d’expertise et la particularité des modèles animaux sur lesquels vous travaillez ?

Cécile Bellanger : Je suis spécialiste en neurobiologie des comportements, des apprentissages et de la mémoire chez la seiche et je m’intéresse depuis peu à la neurobiologie du comportement du poulpe. Nous observons un intérêt croissant du grand public pour ces animaux dont l’intelligence et la sensibilité ont été mis en avant, entre autre récemment, dans le documentaire « La sagesse de la pieuvre » (2020) disponible sur Netflix. Or, nous travaillons sur ces aspects depuis très longtemps ! J’ai commencé mes travaux sur la seiche commune qui est présente dans la Manche (Sepia officinalis) au milieu des années 1990, alors que j’étais encore étudiante.

La seiche et le poulpe sont des céphalopodes. Ils font donc partie de l’embranchement des mollusques au même titre que les moules ou les escargots. À priori, personne ne s’attend à des prouesses cognitives et comportementales chez ces animaux. Pourtant, le cerveau des céphalopodes est bien plus complexe et plus gros que celui des autres mollusques. Il n’a rien à voir avec celui des mammifères et des autres vertébrés. Toutefois, le rapport entre la taille de leur cerveau et celle des animaux leur est similaire. Le système nerveux des céphalopodes dispose d’environ 500 millions de neurones. C’est bien moins que nous (environ 85 milliards), mais c’est plus qu’une souris (75 millions environ). Nous étudions donc des modèles animaux dont le cerveau est un intermédiaire entre le mollusque et le vertébré et qui sont capables de cognition, c’est-à-dire de comprendre le monde qui les entoure.

Les seiches ont une mémoire complexe et à long terme.

De quoi traitent vos recherches en neurosciences sur ces animaux ?

C.B : Ma question de recherche principale est la suivante : qu’est-ce qui, dans un cerveau, est indispensable pour que des capacités cognitives émergent ? Comme les hypothèses élaborées chez les vertébrés ne sont pas directement transférables aux céphalopodes, tout reste à faire. D’autres travaux que les miens ont ainsi démontré que les seiches ont une mémoire complexe et à long terme, qu’elles ont une notion du temps, ou encore qu’il existe des phases d’apprentissage dès les stades embryonnaires qui auront des répercussions sur le jeune individu plus tard. Autrement dit, l’animal apprend déjà alors qu’il se développe dans son œuf.

Pour ma part, je me suis particulièrement intéressée à la région du cerveau impliquée dans l’apprentissage. Avec mes collègues, nous avons démontré que, selon la localisation d’une lésion au sein de cette structure, la seiche présentait des déficits d’apprentissage et de mémorisation spatiaux et notamment des difficultés à retenir un chemin pour atteindre un abri.

Qu’est-ce que cela nous apprend sur le processus de mémorisation et le comportement de ces espèces ?

C. B : Nous avons recherché si un parallèle avec une observation faite sur la souris était possible. Des chercheurs ont trouvé de la plasticité synaptique, c’est-à-dire la capacité des zones qui relient les neurones à moduler l’activité plus ou moins intense de ces derniers. Cette observation a été faite au sein de l’hippocampe de la souris, une structure comparable à celle que j’étudie dans l’apprentissage chez la seiche. Or, ce qui nous intéresse en particulier, c’est le rôle de cette plasticité dans la potentialisation à long terme. Il s’agit d’un phénomène neurobiologique qui serait fortement impliqué dans les processus de mémorisation. Nous avons ainsi démontré qu’il y avait bien de la plasticité synaptique dans la structure cérébrale de la seiche impliquée dans l’apprentissage, ainsi que chez le poulpe, mais pas au même endroit !

Ce dernier résultat est intéressant, car les cerveaux de ces animaux se ressemblent beaucoup. Les connexions qui entrent et sortent de ce lobe cérébral sont les mêmes. Toutefois, si nous regardons leur comportement, nous nous rendons compte qu’ils ont des modes de vie très différents. Le poulpe est un animal tactile qui touche tout ce qui l’entoure, alors que la seiche favorise l’observation visuelle. Finalement, c’est peut-être logique que les entrées privilégiées pour l’apprentissage et l’analyse de leur environnement diffèrent entre les deux espèces.

La neuroéthologie vise donc à comprendre ce qui se passe au niveau cérébral lorsque l’animal réalise des comportements naturels.

Vos recherches s’inscrivent dans le cadre de la neuroéthologie. Qu’est-ce que cela signifie ?

C. B : L’objectif de la neuroéthologie est de poser des questions écologiquement pertinentes. Par exemple, est-ce que démontrer qu’un animal est capable de compter a un intérêt dans la nature ? Cette discipline se concentre donc sur des comportements qui ont du sens pour l’animal. Je me suis par exemple beaucoup intéressé à la capacité de camouflage de la seiche qui requiert d’importantes ressources cognitives et une intégration sensori-motrice poussée. En effet, leur cerveau contrôle des millions de chromatophores, des cellules cutanées que la seiche dilate ou contracte en une fraction de seconde pour faire apparaître différentes couleurs. Cette capacité est liée à son sens inné de l’observation, alors qu’elle voit en noir et blanc. Elle peut également réaliser des motifs et changer la texture de sa peau qui devient lisse ou rugueuse selon le substrat sur lequel elle se trouve. Elle peut aussi adopter des postures avec ses bras. Tout cela est contrôlé par le cerveau. La neuroéthologie vise donc à comprendre ce qui se passe au niveau cérébral lorsque l’animal réalise des comportements naturels.

Comment procédez-vous pour étudier les comportements naturels ?

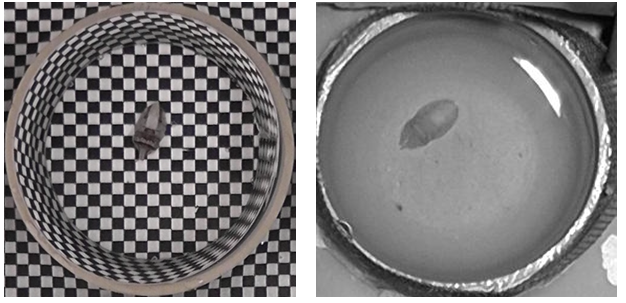

C. B : Avant toute observation, nous réfléchissons aux problématiques auxquelles sont confrontés ces animaux dans la nature. Puis, pour étudier ce qui se passe dans leur cerveau, nous avons parfois recours à des biais artificiels. Par exemple sur le camouflage, nous avons travaillé en jouant sur la couleur du fond des bacs avec un damier ou un fond monochrome qui n’existent pas dans la nature, mais qui permettent d’induire le comportement de camouflage.

De fait, une seiche n’agit pas spontanément. Il faut trouver les stimuli pour l’inciter à aller à un endroit, réaliser une action, etc., sans la stresser. Les protocoles d’apprentissage et la stimulation par la récompense nous permettent souvent d’induire un comportement, d’étudier la plasticité comportementale et donc d’observer comment les seiches s’adaptent. Ensuite, c’est un travail de déduction. Si l’animal est capable d’apprendre telle chose, cela signifie qu’il voit ces types de signaux et qu’il capte tel type d’information.

Les recherches sur le cerveau des seiches peuvent également bénéficier à des études d’écotoxicologie. Pouvez-vous nous en dire plus ?

C. B : En effet, comme nous étudions des animaux sauvages, ces derniers sont particulièrement intéressants pour étudier l’impact de polluants marins sur leur survie. Habituellement, les études d’écotoxicologie se contentent de déterminer si un produit est létal ou non, s’il engendre des malformations à la naissance ou pas. Depuis le début des années 2010, nous faisons de l’écotoxicologie comportementale afin d’évaluer les effets de polluants sur le fonctionnement de leur cerveau. Si un produit perturbe ce développement, les comportements peuvent changer sur le long terme et affecter les aptitudes à la chasse, le camouflage, ou encore la reproduction. In fine, ils impactent la survie de l’animal. Ces informations, associées aux résultats sur d’autres espèces marines, peuvent ensuite soutenir des politiques de protection locales.

Que nous apportent les connaissances acquises sur le cerveau des seiches au-delà d’une meilleure compréhension de la cognition de ces animaux ?

C. B : Les mammifères, les insectes ou encore les céphalopodes divergent les uns des autres de par la structure et l’organisation de leur cerveau. Mener des études comparatives en neurosciences sur ces différentes espèces permet de répondre à des questions plus vastes sur le phénomène d’évolution parallèle.

Par exemple : comment un comportement ancestral a-t-il évolué selon les embranchements ? A-t-il émergé en parallèle chez différentes espèces car il y avait un intérêt adaptatif ? Comment les réseaux de neurones doivent-ils être organisés pour qu’apparaisse une plasticité comportementale qui permet aux espèces de s’adapter aux variations de leur environnement ? Nous savons déjà que les synapses fonctionnent à peu près de la même façon d’une espèce à l’autre et que les neurotransmetteurs sont généralement les mêmes. Existe-t-il alors un minimum commun entre les cerveaux de toutes ces espèces ? Comme vous pouvez le voir, il y a encore de nombreux mystères à percer. De fait, travailler sur les céphalopodes apporte des connaissances au sens large sur le cerveau et son évolution. Le but ultime est de trouver des éléments de réponse à la grande question : pourquoi et comment un cerveau se construit-il de telle ou telle façon ?

L'utilisation des céphalopodesen France

- Selon les statistiques 2021, les céphalopodes représentent 0,1 % des animaux utilisés à des fins scientifiques en France.

- 90 % des utilisations sont en recherche fondamentale et 10 % à des fins de protection de l’environnement.