Les organes et organoïdes sur puce révolutionnent des domaines allant de la recherche fondamentale à l’industrie pharmaceutique tout en ouvrant de nouvelles pistes pour la médecine régénérative. Leurs particularités ? Ils miment des fonctions de notre corps et se rapprochent de la réalité physiologique de nos organes. Ces dispositifs de petite taille permettent ainsi de suivre l’impact de maladies et de traitements sur diverses fonctions biologiques de notre corps. Pour en savoir plus, le Gircor s’est entretenu avec Xavier Gidrol, responsable du Service de biologie à grande échelle du CEA.

Qu’est-ce qu’un organe sur puce (organ-on-a-chip en anglais) ?

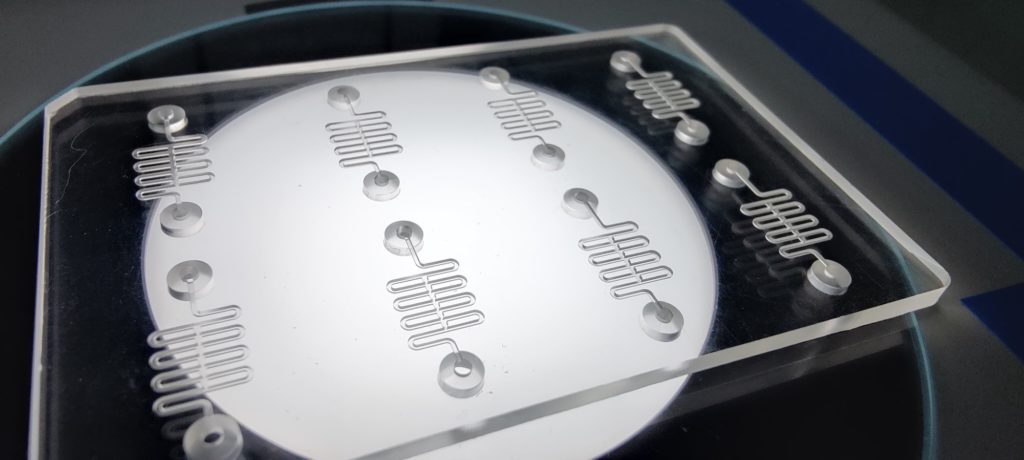

Xavier Gidrol : En réalité, un organe sur puce ne ressemble pas du tout à un organe ! Il s’agit plutôt d’un système comparable à un domino en thermoplastique ou en silicium. Ces technologies s’appuient sur la microfludique et servent de support à la culture de cellules qui vont mimer une fonction physiologique d’un organe (respiration, sécrétion d’hormones, vascularisation, etc.). Le premier modèle, un poumon sur puce – mis au point en 2010 par des chercheurs de l’Université d’Harvard aux États-Unis – l’illustre bien.

Cette expérience reproduisait la fonction d’une alvéole pulmonaire qui transfère l’oxygène de l’air vers le sang. Le dispositif se composait de deux canaux microfluidiques permettant de faire circuler des fluides à très petite échelle et qui étaient séparés par une membrane. D’un côté de la puce, se trouvaient une couche de cellules épithéliales de poumon en contact avec de l’air et de l’autre, une couche de cellules endothéliales de veines dans un liquide. Sur le côté, des dispositifs étiraient cette membrane pour mimer les actions d’inspiration et d’expiration. Le système a bien permis de reproduire la respiration d’une alvéole pulmonaire, mais il ne ressemblait pas du tout à un poumon.

Pourquoi cibler une fonction physiologique particulière ? Est-il possible d’étudier les interactions entre plusieurs fonctions ?

XG : Certains organes ont plusieurs fonctions. C’est le cas du pancréas qui sécrète de l’insuline et du glucagon, deux hormones qui régulent le taux de sucre dans notre sang (fonction endocrine). Mais il synthétise aussi des sucs digestifs envoyés vers le côlon pour aider à la digestion (fonction exocrine). Cibler une fonction en particulier et non l’organe entier, nous permet d’étudier en détails comment une maladie va l’altérer ou comment un traitement pourra la restaurer.

Toutefois, il est possible de connecter plusieurs fonctions sur une même puce. Au sein de notre équipe, nous nous intéressons, entre autres, au cancer du pancréas. Comme il est difficile à diagnostiquer, les organes sur puce nous aident à identifier des marqueurs biologiques de diagnostic précoce. Pour cette recherche, il est par exemple intéressant de déterminer si le cancer du pancréas et le diabète qui altèrent différemment le même organe peuvent s’influencer mutuellement ou non, et si oui, comment.

Des capteurs de mesure se développent également pour les organes sur puce. Comment cela fonctionne et quelles informations supplémentaires apportent-ils ?

XG : Les puces sont généralement en thermoplastique. Mais il en existe aussi en silicium – largement utilisées en électronique – qui mesurent des courants électriques et offrent un bon support à tous types de capteurs. En mariant les deux technologies, on peut mettre en place des systèmes de mesures de fonctions biologiques (respiration, production d’insuline, etc.) au plus près des cellules. Ces nouvelles données servent au suivi temporel de la vitalité et de l’efficacité des fonctions physiologiques au sein de la puce. Cependant, l’intégration de capteurs n’en est qu’à ses balbutiements.

Pour aller plus loin et se rapprocher de la réalité du corps humain, il est possible de placer non plus des « organes », mais des organoïdes sur puce. Quelle est la différence ?

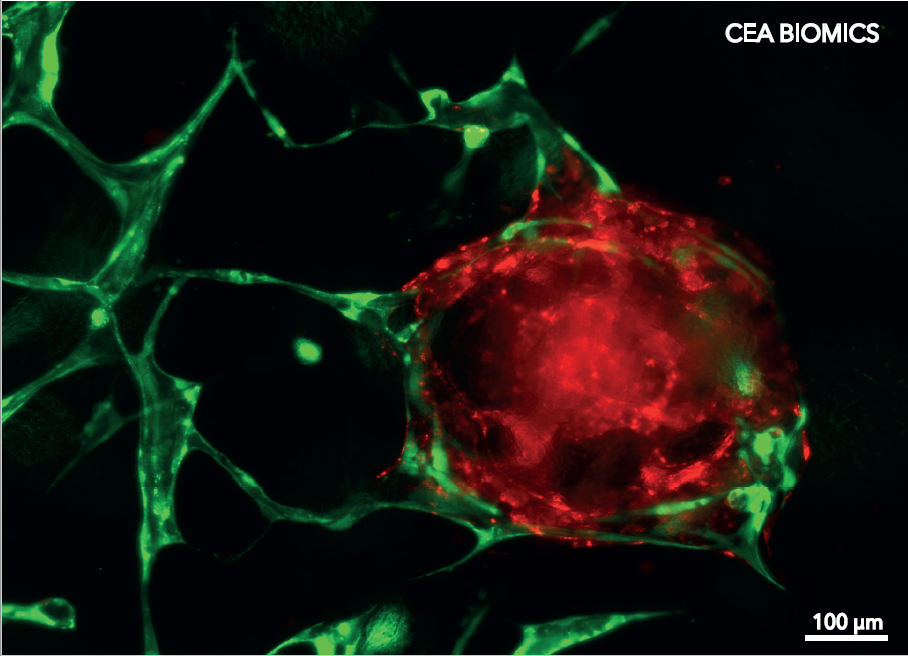

XG : Les organoïdes sont d’autres modèles développés en laboratoire. Contrairement à la biologie cellulaire généralement étudiée en deux dimensions dans des tubes à essai, les organoïdes sont développés à partir de cellules-souches mises en culture au sein d’une substance appelée hydrogel. Ils s’y auto-organisent en trois dimensions et se différencient. Autrement dit, ces cellules se spécialisent en vue d’accomplir une fonction (cellule sanguine, nerveuse, musculaire, etc.) spécifique de l’organe étudié. Là où un organe sur puce permet simplement de mimer une fonction, l’organoïde est, quant à lui, une structure multicellulaire complexe plus proche de la réalité physiologique ou de la micro-anatomie du véritable organe.

Quelles sont les principaux atouts des organes et organoïdes sur puce pour la recherche fondamentale comparée à d’autres modèles existants ?

XG : Contrairement aux cultures de cellules en conditions statiques, la culture de cellules ou d’organoïdes sur puce permet de vasculariser, d’imposer un flux et donc de mimer l’irrigation du sang vers les organes. En étant plus proches de la physiologie humaine, ces modèles pallient aussi certaines limites des modèles animaux. En effet, plusieurs organes diffèrent totalement entre l’animal et l’humain, ce qui réduit la possibilité de transposer les résultats du premier vers le second. C’est le cas, par exemple, de la prostate similaire à un plumeau chez le rat et à une balle de golf chez l’homme. Enfin, les organoïdes sur puce offrent un modèle d’étude de phénomènes inaccessibles jusqu’à présent comme les comorbidités, c’est-à-dire les risques de complications pathologiques associés à une première maladie.

Peuvent-ils pour autant remplacer les modèles animaux ?

XG : Ces derniers restent encore nécessaires pour des études comportementales, par exemple des tests de mémoire qui ne pourraient pas être réalisés à l’aide de dispositifs sur puce. Idem en immunologie. Les maladies auto-immunes et les maladies inflammatoires sont des pathologies complexes qui impliquent plusieurs organes. En ce sens, les études sur des modèles animaux devraient être nécessaires encore longtemps. En effet, elles permettent de mieux comprendre la réponse immunitaire et les pathologies associées dans le corps entier de l’animal.

En plus de la recherche fondamentale, quelles sont les principales applications des organes et organoïdes sur puce ?

XG : On dit souvent en pharmacologie qu’il faut tester un million de molécules pour en trouver une qui soit efficace. Une des raisons est l’inadéquation fréquente entre le modèle animal et la pathologie étudiée. La meilleure représentativité de la réalité physiologique de l’organe apportée par les organes et organoïdes permet de mieux démontrer l’efficacité d’un médicament et sa toxicité éventuelle. Ces dispositifs facilitent donc l’identification de molécules et de médicaments.

Autre application : la médecine personnalisée. L’objectif est d’identifier le bon médicament pour la bonne personne et à la bonne concentration. En oncologie et dans le cas des maladies inflammatoires, par exemple, les cliniciens disposent souvent de plusieurs drogues sans savoir celle qui sera la plus adaptée à un patient X. Leur approche actuelle basée sur l’essai-erreur impacte négativement la santé et le moral du patient. Les organes et organoïdes sur puce permettraient de tester ces molécules en amont, en dérivant un modèle expérimental à partir des cellules du patient.

Enfin, les organoïdes sont envisagés en médecine régénérative en vue de petites greffes capables de restaurer une fonction déficiente en l’attente d’un don d’organe. Il n’est cependant pas question à ce jour de réaliser des organes entiers. Pour le moment, les organoïdes ne mesurent que quelques centaines de microns à un ou deux millimètres.

À plus long terme, quelles sont les grandes voies de développement envisagées pour ces technologies ?

XG : Il s’agit d’une vision qui, aujourd’hui, tient plus de la science-fiction que de la science, mais les organoïdes et les organes sur puce pourraient révolutionner les essais cliniques. L’idée d’avoir des avatars de patients sur puce, matérialisés par la connexion de plusieurs organoïdes spécifiques de ces patients permettrait de réduire les coûts et les risques associés aux essais cliniques actuels. Il serait aussi possible d’élargir les panels de population des essais cliniques avec des puces représentatives de la physiologie de patients qui ne peuvent pas participer à des essais, à savoir les femmes enceintes ou les enfants.

Cela va de pair avec l’objectif de recherches en cours qui visent à déployer des systèmes multi-organes sur puces. Des chercheurs aux États-Unis ont ainsi démontré une meilleure efficacité d’un traitement cardiaque en connectant sur une même puce un organoïde de foie et un autre de cœur, plutôt qu’un organoïde de cœur – ou cardioïde – seul. Cela s’appuie sur des connaissances acquises, à savoir que ces médicaments sont préalablement métabolisés par le foie avant d’agir sur le cœur. L’expérience montre l’intérêt de systèmes avec plusieurs organoïdes sur puce capables de mieux reproduire ce qu’il se passe dans notre corps. De tels dispositifs faciliteront à terme l’étude de comorbidités susmentionnée. Il sera par exemple possible de mieux comprendre le lien entre le diabète de type 2 et les complications associées telle que les problèmes de cicatrisation ou la perte de la vue, en connectant des organoïdes de pancréas, de peau et de rétine sur une même puce.

Propos recueillis par Anaïs Culot pour le Gircor

Cet article a été téléchargé depuis gircor.fr