Suite et fin de notre fact-checking consacré au Libé des animaux publié du 10 et 11 novembre 2022.

Après être un premier épisode consacré à l’article sur La Tanière, revenons sur le reste du dossier consacré à la recherche animale.

Les chiens « sont contraints de vivre toute leur vie dans une cage… »

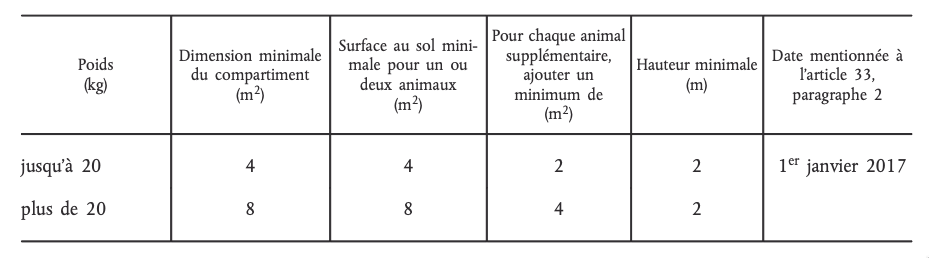

Les normes d’hébergement des chiens de laboratoire en France relèvent de la directive européenne 2010/63/EU qui spécifie les conditions minimales suivantes :

Les chiens ne sont pas hébergés en cage, mais dans des espaces dont la hauteur doit être au minimum de 2 mètres, et la surface au sol d’au moins 4m² (voire 8 pour les chiens de plus de 20kgs) pour 1 à 2 animaux.

Ajoutons que la recommandation de la Commission du 18 juin 2007 concernant les concernant des lignes directrices relatives à l’hébergement et aux soins des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques précise : « Les enclos extérieurs constituent un élément d’enrichissement de l’environnement des chiens tant dans les établissements d’élevage que dans les établissements utilisateurs, et devraient être disponibles quand cela est possible ».

« …dont ils ne sortent que pour connaître la douleur. »

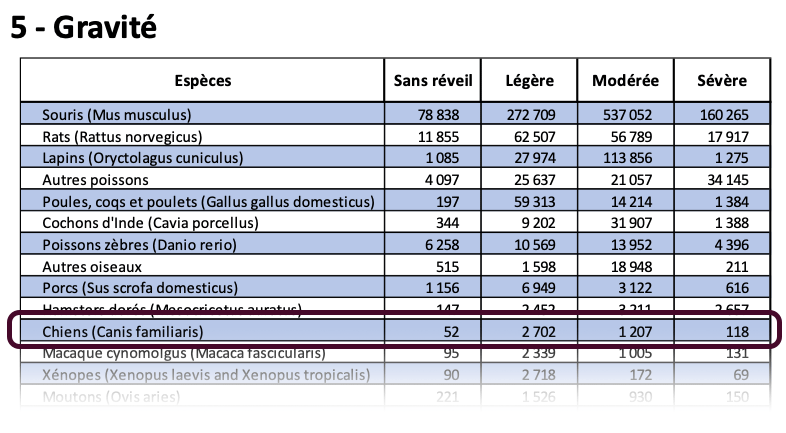

D’après les données 2020 du Ministère, il y a eu 118 procédures classées comme sévères sur les 4079 utilisations de chiens, soit 3%.

« Singes, chats, chiens, rongeurs, cochons, chevaux… Chaque année, 3 à 4 millions d’animaux subissent des expériences dans les laboratoires français. Dans cet univers hermétique, omerta et opacité règnent à tous les étages. »

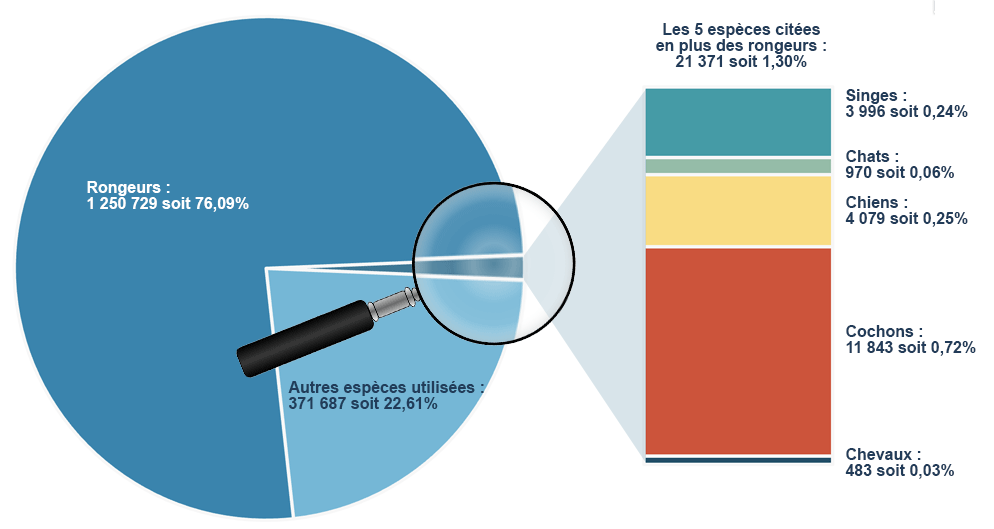

Est-ce un hasard si les espèces mentionnées dans le chapô sont celles qui ont le plus de chances d’émouvoir le lecteur ?

Il faut savoir qu’une grande majorité des Français reconnait de pas savoir quelles sont les espèces utilisées en recherche (67% selon un sondage IPSOS 2021 pour le Gircor).

Hormis les rongeurs, les 5 espèces (et groupes d’espèces) citées ne représentent que 1,30% de l’ensemble des utilisations d’animaux en recherche :

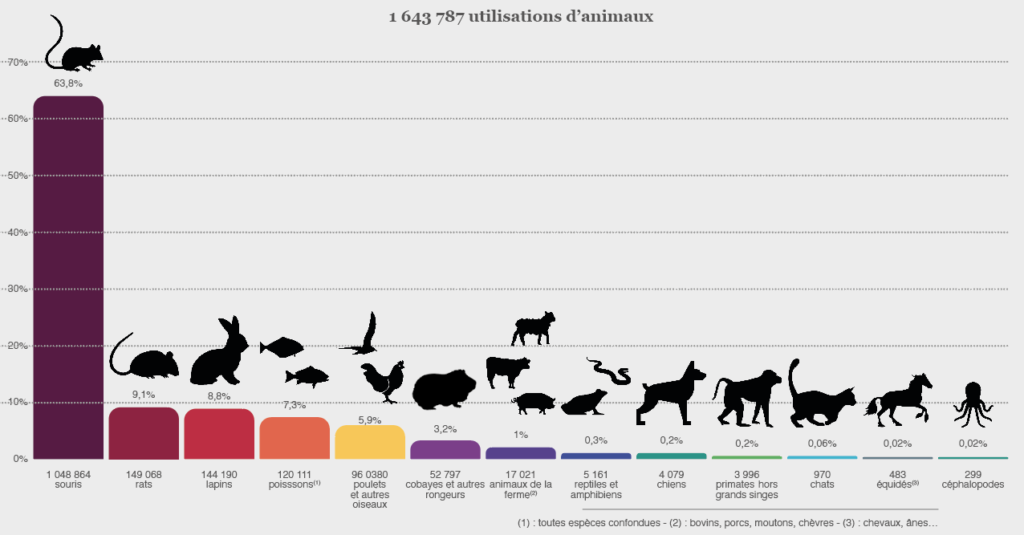

Les espèces les plus utilisées

Les espèces les plus utilisés en recherche sont la souris (63,8% d’utilisations), le rat (9,1%), le lapin (8,8%), les poissons (7,3%) et les oiseaux (5,9%).

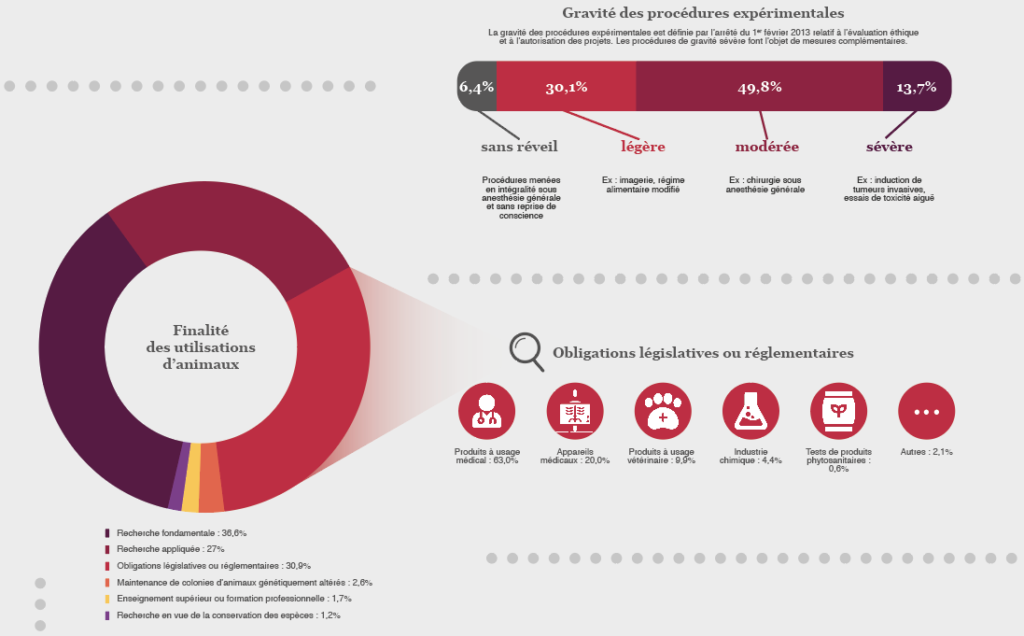

Infographie complète : www.gircor.fr/chiffres-les-utilisations-danimaux-par-la-recherche-francaise-en-2020

Utilisations d’animaux et animaux utilisés : ce n’est pas la même chose !

Les statistiques indiquent le nombre d’utilisations d’animaux et non le nombre d’animaux utilisés.

Pour les espèces les plus courantes (souris, rat, lapin, poissons), la réutilisation des animaux est rarissime (moins de 2% des animaux). Cela signifie que l’on peut confondre utilisation d’animaux et animaux utilisés.

En revanche, pour les espèces mentionnées dans l’article (singes, chats, chiens, cochons et chevaux), la réutilisation est fréquente. Pour les chiens, elle est de 40,7% et, pour les chats, de 57,4%.

Une nuance importante : animaux utilisés et animaux non utilisés

D’après les dernières statistiques européennes, 2 123 369 animaux ont élevés et non utilisés dans des procédures expérimentales (donc qui n’ont pas subi d’expériences) qui se décomposent :

- 1 452 168 animaux élevés et mis à mort sans être utilisés dans des procédures (mais pouvant être utilisés post mortem pour des prélèvements de tissus)

- 61 205 animaux utilisés pour produire une nouvelle lignée génétiquement modifiée

- 609 996 animaux utilisés pour maintenir une lignée génétiquement modifiée

Conclusion sur le nombre d’animaux utilisés

En indiquant dans son chapô : « Chaque année, 3 à 4 millions d’animaux subissent des expériences dans les laboratoires français », on peut conclure un amalgame entre utilisations d’animaux, animaux réellement utilisés et animaux non-utilisés.

Le nombre d’animaux utilisés est inférieur à 1 643 787.

« Des expériences sont autorisées par des comités d’éthique biaisés… »

« En 2018, les 3 708 projets d’expérimentation animale soumis à ces comités d’éthique ont tous été acceptés. »

« Les comités chargés d’évaluer l’éthique de chaque projet d’expérimentation animale n’ont pas d’existence juridique ! »

En dehors du parti pris (comités d’éthique biaisés), il faut préciser que les projets ne sont pas autorisés par les comités d’éthique mais par le MESRI, après évaluation d’un comité d’éthique.

Entre le moment où le projet est soumis au comité d’éthique et le moment où il est autorisé, il se passe un délai de 8 semaines, pendant lesquelles, le porteur de projet répond aux nombreuses remarques des rapporteurs et modifie en fonction sa saisine.

Ainsi, aucun projet n’est jamais autorisé tel quel.

Enfin, les comités d’éthique sont à ce jour enregistrés auprès du MESRI, suivant un cahier des charges bien précis. Ils sont en revanche, et depuis cette année, en phase d’agrément.

« Les conditions du recours à l’expérimentation animale en France restent «opaques» et les portes des laboratoires «infranchissables» »

Les statistiques publiées chaque année par le MESRI détaillent précisément toutes ces conditions.

Infographie complète : www.gircor.fr/chiffres-les-utilisations-danimaux-par-la-recherche-francaise-en-2020

Ne serait-ce que cette année, le Gircor a répondu à de nombreuses invitations de la presse écrite et radio sur le sujet…

Par ailleurs, dans le cadre de ce dossier sur l’expérimentation animale, l’interview de plus d’une heure accordée par Ivan Balansard a conduit à des citations tronquées et de fâcheux raccourcis. Il n’apparait qu’aucun des documents mis à disposition ni des liens vers les visites virtuelles fournis n’aient été utilisées pour ces articles.

Lors de son entretien, la journaliste, correspondante de Libération à Montpellier, a été invitée à visiter une animalerie dans sa ville. Elle n’a pas donné suite…

D’une manière générale, il faut rappeler la mobilisation de nombreux organismes de recherche publics et privés en France autour de la charte de transparence et de ses 4 engagements.

« Dans l’élevage américain de Marshall BioRessources, leader mondial des beagles«

Le légende de la photo indique « Dans l’élevage américain de Marshall BioRessources, leader mondial des beagles ». Cette photo provient en réalité du reportage d’une ONG allemande Soko Tierschutz infiltrée au sein du Laboratoire de Pharmacologie et de Toxicologie (LPT), comme l’indiquent les crédits mentionnés par le journal.

Lors de la diffusion de cette vidéo en octobre 2019, la communauté scientifique et le Gircor avaient réagi en condamnant fermement ces pratiques. LPT a fermé ses portes en février 2020.

Entre chiffres approximatifs, raccourcis trompeurs et inexactitudes, le Gircor se désole du portrait fait par Libération sur la recherche. Comme le soulignaient fin 2017 les Académies des sciences, de médecine, de pharmacie et de l’Académie vétérinaire, le recours aux animaux reste aujourd’hui indispensable en recherche, qu’elle soit fondamentale ou appliquée. Les chercheurs font tout leur possible pour appliquer au quotidien le principe des 3Rs : en remplaçant les animaux par des méthodes alternatives, en réduisant le nombre d’animaux utilisés et en raffinant les procédures.

Notre premier rapport sur la Charte de transparence publié en juin 2022 l’a montré : pour aborder un sujet aussi sensible que la recherche animale, il faut une vraie relation de confiance entre les chercheurs et les journalistes. Peut-être que l’application de la recommandation du CDJM (Conseil de déontologie journalistique et de médiation), « Le traitement des questions scientifiques », pourrait contribuer à l’instaurer.